Oleh Alimuddin Hassan Palawa*

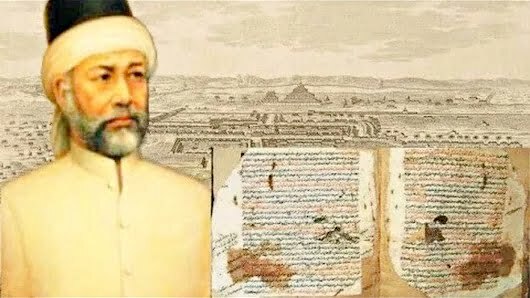

Tāj al-Salāṭin (“Mahkota Raja-raja”) masyhur diketahui ditulis oleh Bukhāri al-Jawhāri. Meskipun, setidak-tidaknya bagi Winstedt, tidak menyebutkan nama “asli” siapa penulisnya, ia hanya mengindentifikasi bahwa buku itu dikarang oleh “a jeweller of Bokhāra” (“seorang pedagang perhiasan dari Bukhāra”). Artinya, sebutan “jawhāri” (“jeweller”) adalah penisbatan pada pekerjaan, dan sebutan “Bukhāri” diasosiasikan pada nama asal tempatnya.

Selain ini, Roorda van Eysinga memberikan keterangan dalam terjemahannya atas Tāj al-Salāṭin yang menyebutkan bahwa pengarannya adalah Bukhāri berasal dari Johor (Bocharie van Djohor).(Lihat, Winstedt, “A History of Classical Malay Literature”, 114; Amirul Hadi, Aceh: Sejarah, Budaya dan Tradisi (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2010), 99). Tentu saja, keterangan van Eysinga ini menimbulkan pertanyaan yang meragukan kebenarannya.

Pendapat kedua sarjana Barat itu, baik pendapat Winstedt maupun khusunya pendapat van Eysingan, agaknya “diaminkan” olah Liaw Yock Fang dengan kalimat yang ambiguitas, seperti tulisnya “…. yang bernama Bukhāri al-Jawhāri, artinya saudagar permata atau Bukhari dari Johor.” (Lihat, Liaw Yock Fang, Sejarah Kesusastraan Melayu Klasik, ed. Riris K. Toha-Sarumpeat (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2011), 413). Pendapat prihal asal-usul pengarangnya lemah dibandingkan dengan pendapat yang dikemukan oleh Abdul Hadi W.M., Ph.S. van Ronkel, C. Hooykaas dan T. Iskandar, seperti akan dipaparkan berikut ini.

Penjelasan yang relatif gamblang meskipun cukup singkat tentang siapa sosok Bukhāri al-Jawhāri diungkapkan oleh Abdul Hadi W.M. yang, menurut pengakuannya diambil dari keterangan samar-samar dari Tāj al-Salāṭin itu sendiri. Diduga kuat bahwa Bukhāri al-Jawhāri adalah seorang terpelajar dan penulis Melayu berketurunan Persia yang nenek moyangnya berasal dari Bukhāra yang datang di negeri Melayu sebagai saudagar batu permata.

Bukhāri al-Jawhāri, tulis Abdul Hadi W.M. lebih lanjut, menulis Tāj al-Salāṭin pada masa kesultanan Aceh, yaitu pada era pemerintahan Sultan Alauddin Ri‘ayat Shah gelar Sayyid al-Mukammil (1590-1604), kakek Sultan Iskandar Muda (1607-1636).( Lihat, Abdul Hadi W.M., “Aceh dan Kesusastraan Melayu”, dalam Aceh Kembali ke Masa Depan, (ed.) Sardono W. Kusumo (Jakarta: IKJ Press, 2005, 216).

Ihwal penulisan Tāj al-Salāṭin itu sendiri terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana: apakah sebuah karya yang berbahasa Persia yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu; atau sebuah karya yang berbahasa Melayu ditulis di Aceh? Ph.S. van Ronkel setelah menganalis strukturnya, ia sampai pada sebuah kesimpulan bahwa Tāj al-Salāṭin adalah sebuah karya terjemahan dari bahasa Persia. (Taufik Abdullah, “The Formation of a Political Tradition in the Malay World” dalam Anthony Reid (ed.), The Making of an Islamic Discourse in Southeast Asia, Monash Paper on Southeast Asia – No. 27, (Clayton, Victoria: Monash University, 1993), 40 [catatan kaki no. 12]).

Pendapat Ph.S. van Ronkel ini didukung oleh Winstedt yang menyatakan bahwa Tāj al-Salāṭin ditulis pada awalnya dalam bahasa Persia, tetapi belakangan tidak ditemukan dalam bahasa aslinya. Karya Bukhāri al-Jahwhāri ini masuk di AlamMelayu-Nusantara melalui sumber-sumber dari India pada tahun 1603. Angka ini kemungkinan juga menunjukkan tahun diterjemahkannya Tāj al-Salāṭin dalam bahasa Melayu yang, juga tidak diketahui siapa penerjemahnya, dilaksanakan di Aceh.(Winstedt, “A History of Classical Malay Literature”, 114-116).

Sebaliknya, C. Hooykaas dan T. Iskandar sama-sama berpendapat bahwa Tāj al-Salāṭin memang memiliki judul bahasa Arab dan mengandung unsur-unsur Persia di dalamnya, tetapi kitab itu di tulis dalam bahasa Melayu dan dikarang di Aceh. Menurut kedua sarjana ini, kitab Tāj al-Salāṭin tidak dikenal dalam sejarah kesusastraan Persia. Agaknya, pendapat ini yang lebih mendekati kebenaran seputaran kitab Tāj al-Salāṭin dengan sejumlah agumentasi rasionalnya.

Benar bahwa T. Iskandar sendiri menerima pendapat Ph. S. Van Ronkel yang mendasarkan argumentasinya pada tiga kriteria, yaitu gaya bahasa, ekspresi-ekspresi sastra, dan struktur teks. Akan tetapi, T. Iskandar menyatakan bahwa masing-masing kategori Tāj al-Salāṭin tersebut menunjukkan secara keseluruhan tidaklah asing dalam tradisi kesusastraan Melayu. (Taufik Abdullah, “The Formation of a Political Tradition…”, 41).

Kitab Tāj al-Salāṭin, menurut Taufik Abdullah, termasuk “salah satu kitab Melayu yang paling awal diterjemahkan ke bahasa Jawa”, dan sekaligus kitab “teori ketatanegaraan” yang bercorak moral-sufistik yang paling awal dan penting di Alam Melayu.(Lihat, Taufik Abdullah, “Pemikiran Islam di Nusantara dalam Perspektif Sejarah: Sebuah Sketsa”, dalam Prisma, LP3ES, No. 3 Tahun XX Maret, 1991, 21). Tāj al-Salāṭin tidak hanya populer dan berpengaruh di wilayah berbahasa Melayu, tetapi juga di Jawa.

Menurut sebuah babad, seperti tulis Taufik Abdullah, karya Bukhāri al-Jawhāri ini dijadikan sebagai panduan oleh pendiri dinasti kerajaan Yogyakarta, Sultan Mangkubowono I. Belakangan, Pangeran Diponegoro menasehati saudaranya, Sultan Hamengkubowono V agar mempelajari kitab Tāj Salāṭin secara telaten dan sungguh-sungguh. Akhirnya, kitab Tāj al-Salāṭin ini juga dicetak oleh kerajaan Yokyakarta selepas Perang Jawa (1825-1830).(Taufik Abdullah, “The Formation of a Political Tradition…”, 41).

Manuskrip Tāj al-Salāṭin yang terbilang paling tua adalah milik A. Reland (1676-1718) tersimpan di Leiden. Menurut Winstedt, ada tiga edisi dari kitab ini telah dicetak oleh orang Belanda di Jawa.(Lihatt, Winstedt, “A History of Classical Malay Literature”, 115). Sementara itu, menurut Petter B.R. Carey, kitab ini telah diterbitkan sebanyak empat kali pada abad ke-19. Hooykaas menyebutkan naskah Tāj al-Salāṭin ditemukan beberapa versi berbahasa Jawa yang terdapat dalam manuskrip-manuskrip di Batavia.

Kemungkinan dari salah satu naskah Tāj al-Salāṭin tersebut yang diterjemahkan/disunting dan dicetak oleh Roorda van Eysinga melalui proses tipografi di Betawi pada tahun 1827. Kemudian, upaya penerjemahannya ini disusul dilakukan oleh Aristide Marre pada 1878. Memang diduga kuat, sebagimana tulis Taufik Abdullah, Roorda van Eysinga adalah sarjana pertama kali yang memperkenalkan Tāj al-Salāṭin di kalangan dunia akademik di Alam Melayu. (Lihat, Taufik Abdullah, “The Formation of a Political Tradition…” 40-41)

Raja Ali Haji sendiri telah memiliki kitab Tāj al-Salāṭin kurang dari dua dekade setelah Roorda van Eysinga menerjemahan dan menerbitkannya. Tidak diketahui secara pasti dari siapakah Raja Ali Haji memiliki karya Bukhāri al-Jawhāri itu, apakah langsung dari van Eysinga atau melalui sahabatnya, Von de Wall.

Akan tetapi, yang pasti lewat suratnya kepada van Eysinga pada 1846, Raja Ali Haji begitu mengagumi hasil cetakan kitab Tāj al-Salāṭin dalam dua bahasa (Melayu dan Belanda) yang tidak ditemukan satupun kesalahan di dalamnya. Selanjutnya, Raja Ali Haji mengutarakan rasa kagum dan penilaiannya serta ucapan selamat kepada van Eysinga lewat suratnya:

“… sebelah kanananya dengan bahasa Melayu dan sebelah kirinya dengan bahasa Olanda, maka kita tiliklah daripada permulaan pasalnya hingga akhirnya kesudah2annya maka kita dapatlah kebetulan tiada berubah daripada kurang atau lebih daripada halnya sebagaimana asalnya begitu juga salinan itu. Maka kita pun sangatlah suka serta memberi selamat atas nama sahabat kita yang tertulis pada akhir mukaddimahnya dan bawah tarikh termaktubnya.” (Lihat, Putten, “Printing in Riau: Two Staps Toward Modernitiy, dalam Cyinthia Chou and Will Derks, Riau in Transition, Deel 153, 1997, 719; bandingkan dengan Putten, “Daripada Pekerjaan Hendak Mencetak”, makalah, Hari Raja Ali Haji, Pulau Penyengat: 1-31 Oktober 1996, 5).

Hampir satu dekade kemudian,tepatnya pada 1857 Raja Ali Haji mengirim Tāj al-Salāṭinyang jauh sebelumnya telah miliknya kepada Von de Wall, sahabatnya yang sedang berada di Batavia, agar kitab itu diberikan kulit yang luks.Tersebut dalam suratnya, tertanggal, 1 Februari 1859 [No. 17], Raja Ali Haji sedemikian menghargai kitab ini. Buktinya, ia mengirim kitab Tāj al-Salātin kepada sahabatnya, Von de Wall yang sedang berada di Batavia dengan maksud agar diberi kulit yang baik dan asesoris yang indah. Raja Ali Haji menuturkan hal ini dalam suratanya:

“… yaitu kita minta kulitkan dengan kulit yang benar. Jakalau boleh dengan kulit yang hijau, berair emas juga yakni berperada juga mana2 tempat yang patut jadi perhiasan.”

Kitab ini telah di cetak beberapa kali, dan setidaknya Von de Wall sendiri memiliki salah satu copinya yang diberikan/ dipinjamkan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada 1856.(Lihat, Putten dan Al Azhar, Di Dalam Bekekalan Pesahabatan, 46 dan 145).

Kitab Tāj al-Salāṭin memang tidak disebutkan Raja AliHaji secara eksplisit sebagai referensi dalam melahirkan karya-karyanya. Akantetapi, dapat dipastikan bahwa Raja Ali Haji telah membaca karya al-Bukhāri al-Jawhāriini, dan sekaligus jadi referensi sewaktu mengubah karya monumentalnya, Gurindam Duabelas yang selesai ditulisnya pada 1847. Sekurang-kurangnya ada dua argumentasi sehingga diyakini secara kuat kalau Raja Ali Haji mempergunakan Tāj al-Salātin sebagai referensinya.

Pertama, dari segi waktu adanya “alur logis”antara kepemilikan Raja Ali Haji atas Taj al-Salatin (dimiliki 1846) dengan waktu pengubahan Gurindam Dua Belas oleh Raja Ali Haji (selesai di gubah1847). Kedua, dari segi materi adanya kesamaan antara Tāj al-Salātin dengan Gurindam Dua Belasa ketika keduanya memulakan —Taj al-Salatin pada bab pertama, dan Gurindam Dua Belas pada pasal pertama– dengan mengutip hadis Nabi saw. sebagai prinsip dasar ajaran tasawuf, yaitu “Man ‘arafa nafsah, faqd ‘arafa rabbah” (sesiapa mengenal dirinya, maka sesunggunya dia mengenal Tuhan).”

Begitu juga, Raja Ali Haji telah membaca Tāj al-Salātin kurang-lebih sepuluh tahun sebelum ia menulis Thamarāt al-Muhimmah pada 1857. Selain itu, diduga kuat ia mempergunakan Tāj a-Salāṭin sebagai rujukan sewaktu menyusun Kitab Pengetahuan Bahasa yang “dirampungkan” pada 1859, khususnya ketika ia menulis entri kata “Allah”, “Manusia” “Dunia” dan “Akhirat”.(Lihat, Raja Ali Haji, Kitab Pengetahuan Bahasa, 22-34).

Kalau melihat tema-tema dan corak pemikiran terkandungdalamkitabTāj al-Salāṭin, dapat dipastikan bahwa Raja AliHajimempergunakan karya Bukhāri al-Jawhāri itu sebagai referensi dalam menulisThamarāt al-Muhimmah dan Muqaddimah fī al-Intiẓam. Pengaruh gagasan dan kisah-kisah yang terkandung dalam Tāj al-Salāṭintidak saja mempengaruh Raja Ali Haji. Akan tetapi, menurut Abdul Hadi W.M., karya Bukhari al-Jawhari juga telah “memberikan pengaruh besar pada pemikir politik dan tradisi intelektual Melayu.”Lihat, Abdul Hadi W.M., “Aceh dan Kesusastraan Melayu”, 217).

Lagi pula, cara penulisan Raja Ali Haji yang kerapkali menyelingi karya-karya dengan deretan-deretan syair-syair pada khususnya dan kepiawaiannya dalam mengubah syair-syair pada umumnya memiliki kemiripan dengan Bukhari al-Jawhari. Untuk tokoh yang belakangan ini Abdul Hadi W.M. menuliskan:

“Melalui Taj al-Salatin …. menunjukkan pula bahwa Bukhāri al-Jawhāri merupakan penyair dan penulis hikayat yang ulung. Dalam pasal-pasal kitabnya itu ia senantiasa menyelipkan jika bukan kisah-kisah pendek yang sarat hikmah, puisi-puisi yang sederhana namun indah dan dalam isinya.”(Abdul Hadi W.M., “Aceh dan Kesusastraan Melayu”, 221).

Hal serupa juga dilakukan Raja Ali Haji ketika memberikan penjelasan mufassar [uraian panjang-lebar] atas atas “kamus monolingual”nya, Kitab Pengetahuan Bahasa baik berupa puisi-puisi maupun kisah-kisah, sebagaimana dinyatakan sendiri dalam suratanya kepada Von de Wall, tertanggal, 25 Muharram 1289/ 12 Maret 1872, di antaranya Raja Ali Haji mengatakan:

“ …. Akan tetapi dibanyakkan bertambah di dalam qissah2 cerita2 yang meumpamakan dengan kalimat yang mufrad, supaya menyenangkan hati orang muda2 mutalaahnya, serta syair2 Melayu sedikit2. Di dalam hal itupun memberi manfaat jua kepada orang2 yang mempikirkan perkataan dan makna bahasa Melayu pada orang2 yang bukan ternak Johor dan Riau dan Lingga.“ (Lihat, Putten dan Al-Azhar, Di Dalam Berkekalan Persahabatan, 107).

Dari suratnya tersebut di atas Raja Ali Haji memaknai kehadiran karyanya, Kitab Pengetahuan Bahasa adalah guna membimbing mereka (masyarakat Melayu-Riau) yang berkeinginan menambah pengetahuan bahasa dan tata bahasa, agama dan prilaku yang benar, baik dan terpuji. (Andaya dan Matheson, Islamic Thought and Malay Tradition: 113).

Artinya, upaya Raja Ali Haji “menyelipkan” puisi-puisi dan kisah-kisah (hikyat-hikayat) dalam Kitab Pengetahuan Bahasa mendapatkan pengaruh darial-Bukhāri al-Jawhāri. Rupanya Raja Ali Haji tidak saja menjadikan Tāj al-Salāṭin sebagai rujukan dari segi materi (isi kandungan). Namun, Raji Ali Haji juga menjadikan contoh dalam cara dan teknik penyajian dari karya al-Bukhāri al-Jawhāri yang sangat dikaguminya.

Wa Allāh a‘lam bi al-Ṣawāb.

Mā tawfīq wa al-Hidāyah illa bi Allāh.